Die letzten vier Jahre unserer Projektarbeit waren nicht nur von intensiver Zusammenarbeit und Innovation geprägt, sondern wurden auch durch die Pflege dieses Blogs begleitet. Trotz der vielfältigen Aufgaben und Verpflichtungen haben wir es geschafft, eine Plattform für den Austausch von Ideen, Erfahrungen und Erkenntnissen zu schaffen. Durch die Beiträge unserer engagierten Projektmitarbeitenden sind bisher über 25 informative und inspirierende Blogposts entstanden. Eine Übersicht über diese Beiträge, die unser gemeinsames Wissen und unsere Fortschritte dokumentieren, finden Sie hier:

"Mein Einstieg bei UpTrain" von Sonja Evang

"Let’s Get Digital" von Kim Möller

"Der UpTrain auf Durchfahrt in Frankfurt" von Britta Robels

"Walkthrough: Lehrgang auf der DiVA " von Sebastian Stinner

"Aus dem Reisetagebuch eines Bildungsberaters" von Alexander Thill

"UpTrain – Gedanken zur frühkindlichen Entwicklung (eines Projekts)" von Katja Kirsten

"So fern und doch so nah – Das Märchen von der perfekten Lernortkooperation" von Janine Griesche, Tetiana Medvedieva, Nicolas Noack, Marit Tänzel, Sebastian Stinner, Mark-Simon Krause, Thomas Spelten

"Ein Interview mit Harald Kraus" von Kim Möller

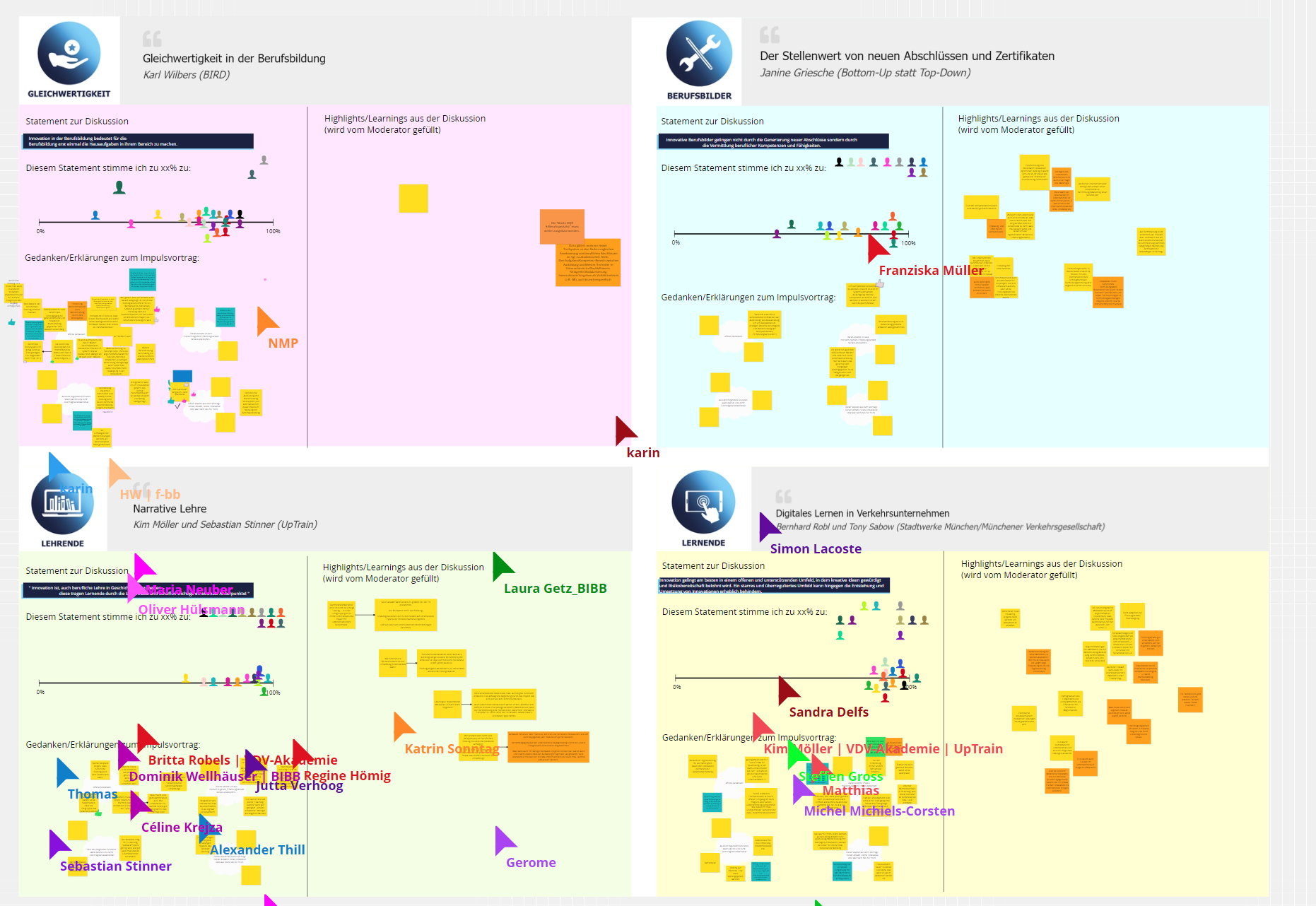

"1. UpTrain Fachtag: Innovationen in der Beruflichen Bildung" von Katja Kirsten

"Mein Senf: Fünf Learnings aus 37 Monaten Projektlaufzeit" von Britta Robels

"Durchlässigkeit in der Bildungslandschaft: Einblicke aus dem Projekt UpTrain" von Alexander Thill

"Maßgeschneiderte Wissensvermittlung, oder: Kenne deine Zielgruppe" von Maria Neuber

"UpTrain in meinem Unternehmen einbinden" von Chieg-Wen Liu

"Vielgleisige Dozierendensuche und Wissensvermittlung bei UpTrain" von Marius Hellmund

"Reif fürs Museum – das Live Projektgruppentreffen im Museum Thielenbruch" von Anna-Lena Müller, Michel Michiels-Corsten, Kim Möller

"Die UpTrainees an der Hochschule Bochum" von Thomas Spelten

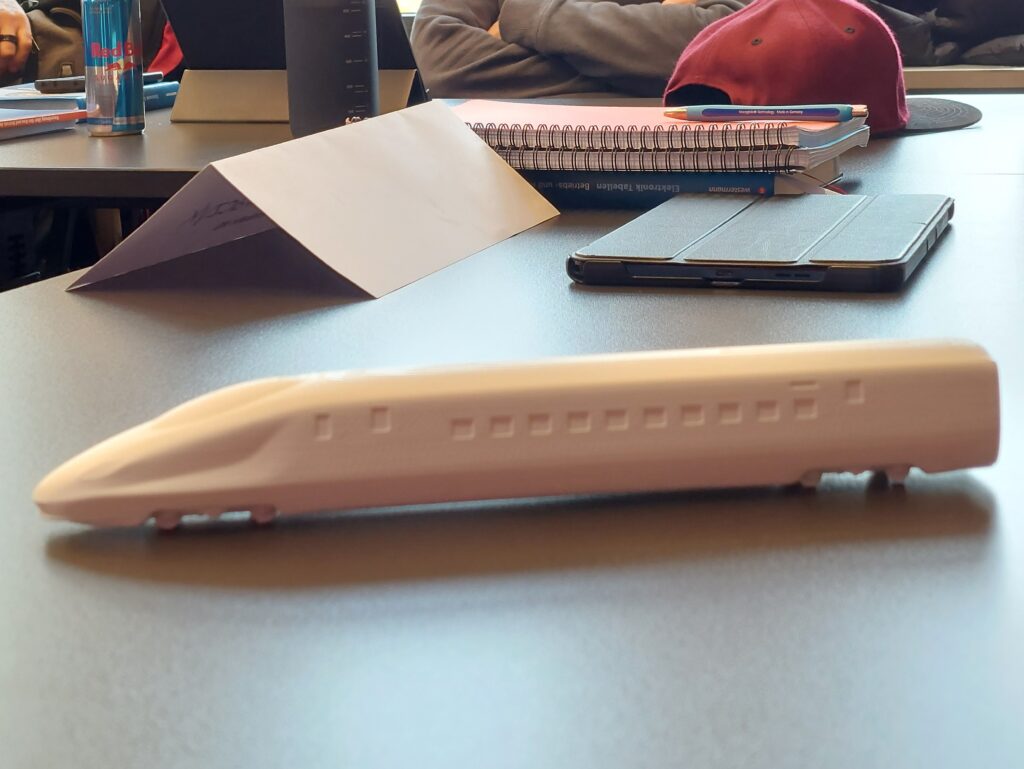

"Die wahrscheinlich coolste Dienstreise des Projekts" von Thomas Spelten

"Die DQR5-Teilnehmer erkunden Frankfurt am Main" von Gérôme Löw

"Upfiff der ersten Halbzeit, Anpfiff der zweiten Halbzeit" von Simon Lacoste

"Das erste Live-Projektgruppentreffen " von Sandra Kolaczuch

"Wo bleiben die Frauen? oder Haben wir an alle gedacht?" von Karin Ruppert-Röhsler

Autorin

Kim Möller

Kim ist Spezialistin E-Learning für das InnoVET-Projekt UpTrain und legt viel Wert auf erlebbares digitales Lernen. Während sie im Backoffice Web-Based Trainings gestaltet, ist sie im Frontoffice als „E-Mentorin“ diejenige, die die Teilnehmenden von UpTrain auf der digitalen Lernplattform „DiVA“ begleitet. Zum Abschalten geht sie gerne schwimmen, malt Portraits oder geht auf Entdeckungsreise nach neuen Restaurants in Köln.

Du brauchst noch Hilfe zum Thema Elektrotechnik?

Du brauchst noch Hilfe zum Thema Elektrotechnik?